我家的西边原来是一片很大的苗圃,一到夏天,各种树木的枝叶都纷纷从围墙里探出头来,以至于沿着墙根竟形成一道绿荫。最近那里每天车声隆隆,一看墙上挂着的公示牌,详细写明要开辟成一座公园,对旧有的树木以保护性为主,兼以移植更多的花草,还附上了落成后的平面图……看到这些,心里很是高兴,一来说明咱们市政府的任何规划和举措都越来越公开透明,二来周边环境肯定会越来越好——近几年,北京在环境上的改观真的是太大了:蓝天碧水,已非罕见,鸟语花香,亦成寻常,也许在这个时候,回顾一下百年前老北京,会别有一种滋味在心头,那时在很多中外学者的眼中,这座伟大而古老的城市乃是一座不折不扣的“问题之城”。

的垃圾处理方式落后

1886年3月17日晚6点,“在华建造铁路的金融和工业大财团”访华代表、德国人恩斯诺乘坐的骡车终于驶进了北京城的城门。除了高达40到50英尺的高大城墙、城门上耸立的九层瞭望塔和“威严地俯视着我们”的大炮之外,给他印象最深的,还有那股“鼻子无法容忍的恶臭”。

在恩斯诺看来,北京的城市规划是很有规律的,所有的主街一律南北或东西向延伸,其宽度可达200英尺,与当时绝大多数欧洲国家的城市比,算得上是气势恢宏。但这样好的城市,却缺乏管理,“大街上积了近英尺厚的黑色尘土和污垢”。这么厚的尘土和污垢是怎么来的呢?由于地沟缺乏疏通的缘故,当时在处理粪便、垃圾和生活废水方面有一个“既实用又方便的处理办法”,那就是将所有的秽物先汇总到各家各户为此准备的容器和坑里,每天在一定的时间用大桶收走,和其他污水一起,由职员用手动龙头或大铲子,撒到大街上,这种“纯天然黑色高污染”的垃圾处理方式带来的效果,是有一次恩斯诺“必须骑马通过这样喷洒过的大街”时,被熏得差点从马上摔下来。

这样做也有短暂的效果,“高温、泥土和狗很快会将粪便化尽,灰尘因潮湿也会略减一些”。但一旦下雨,就是另一番景象了。街上会形成无数的水洼,厚厚的泥沼经常覆盖了大街上很长很宽的面积,因而几周都无法通行。“下了几天雨后,抬轿子的人会陷在齐膝深的街头泥沼里,坐轿人也需要下轿,蹚过黑色的液体和深深的泥沼,我发现除了那个廉价的喷洒方法之外,还有上千的苦力在大街上大便,于是更能够理解何以会有那让人难以忍受的恶臭了。”恩斯诺如是说。

同样对老北京之臭留下恶感的还有著名日本学者内藤湖南,他在《燕山楚水》一书中说:“有的人家中不设溷圊(厕所),大街和胡同的角隅和胡同的矮墙根,盖为粪便的堆积场,故行于北京的街道上,空中总是弥漫着粪便的臭气,有一种北京城全城皆为一大溷圊的感觉。”这里,内藤湖南未免言过其实,因为老北京不要说富家大户都设有厕所,即便是大杂院里一般也是有女茅房的,而男人的方便确实比较“随意”。

应该说恩斯诺描述的“臭城”景象,恰好说明了导致老北京恶臭的根本原因:掏沟不及时,粪便洒一地和垃圾乱处理,而在著名北京文化学者方彪先生看来:“京城奇臭,当首推掏沟。”

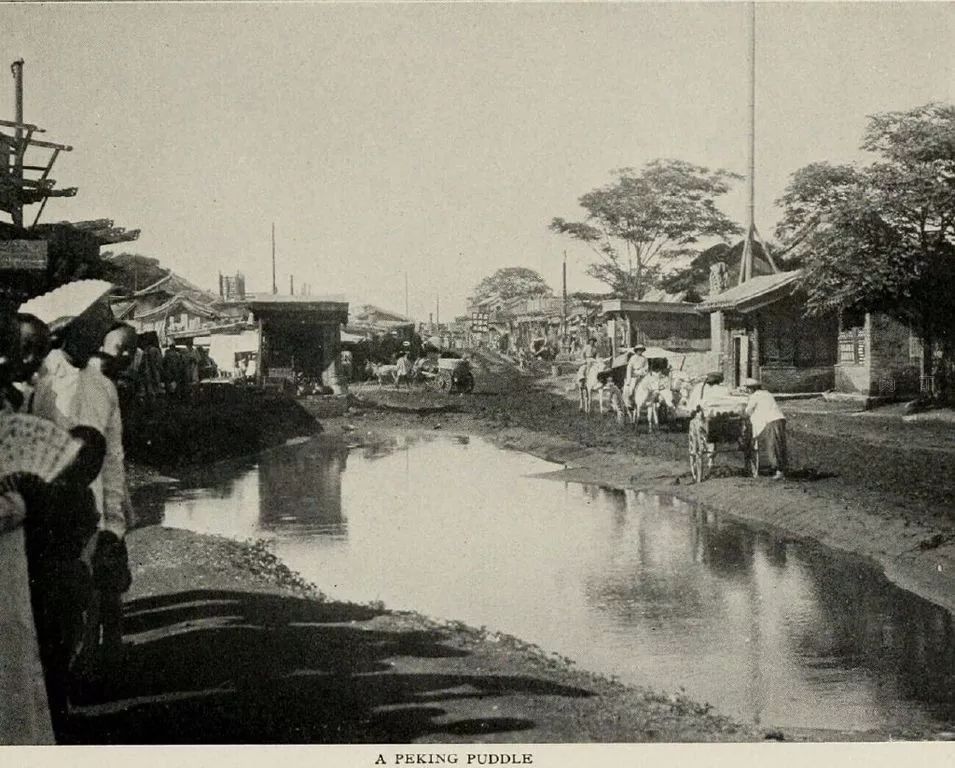

1901年老北京积水成河的街道

清代“官沟”质量不佳

古代北京的污水处理系统,底子是元代打下的,现在西四新华书店旁边,还有元代南北主干大街的排水渠遗址。

明成祖朱棣移都北京后,又进行过改造,修建了名为“大明沟”的下水总渠。考古学家曾经发现过大明沟的遗址,这条地下排水道沟壁砌巨砖,上面铺有桐油浸透的柏木方子,地面以一座座砖砌的渗井相通。居民把生活废水倒入渗水井之后,废水慢慢渗入暗沟,再由暗沟流进水关和河道里。这套污水处理系统一用就是几百年,暗沟中淤积了大量杂物,但由于暗沟长,又深埋地下的缘故,掏挖十分不便,加上之后的那些年里,京城一会儿被瓦剌军围了,一会儿又闹夺门之变,就没个稳当时候,也没人顾得上民生,就这么一天天拖了下来。

直到成化年间,明宪宗朱见深批准了相关的奏折:“京城水关去处,每座盖火铺一,设立通水器具……迂雨过,即令打捞疏通,其各厂大小沟渠、水塘、河槽,每年二月令地方兵马通行疏通。”从此京城每年一过春分,许许多多“掏夫”就刨土掀沟盖,掏挖深井中的淤泥,疏通地下暗沟。

清朝建立后,因为迷信风水的原因,将大明沟废弃不用,另行开辟了几条官沟,这些官沟的质量整体不如大明沟,导致排污问题越来越严峻。《清会典》上记载:“顺治元年定令街道厅管理京城内外沟渠,以疏浚滨,若旗民淤塞沟道,送刑部治罪。”可以看出其时已觉沟制之不良。瞿兑之《故都闻见录》有记:“康熙初年,曾大刨沟一次,内城照官工例,外城则令居民自行刨挖。”

之后,清廷设立了值年河道沟渠处,在每年二月河水解冻后,掏空官沟一次,以便水流通畅。通常的做法是将污泥挖出,并在沟旁挖一泥池储存,待泥干后仍填于沟内,是故名曰“晾沟”,也有借一“晾”字暗讽故意拖延工期之意。方彪先生在《九门红尘》一书中说:“管理大臣们为了多报工程费用,把工期拖得越长越好,规模摆得越大越好,可是北京市民却饱受其害了。官沟打开之后,污味袭人心肺,使得体弱者‘感邪中疫’、‘老病尤甚’。”若遇狭窄街道,车马拥塞,翻掘污泥,堆积地面,小之则污损衣物,甚则触秽致病,史书记载,来往的路人“多佩大黄、苍术以避之”。清末著名学者李慈铭在《越缦堂日记》中对晾沟恶政大加抨击,称之为“京中一害”、“奇臭难闻”、“闻之使人欲呕”……有一首竹枝词亦描述道:“污泥流到下洼头,积秽初通气上浮,逐臭当须掩鼻过,寻常三月便开沟。”

八国联军侵入北京时期,曾经将挖出的污泥运至南下洼地,这样做不仅避免了臭气弥漫,而且有极佳的防疫效果。因此,北京从1904年开始也采用了这种办法。但这时另一问题又出现了,《清末北京志资料》记:明清两代的下水沟历经数百年,“已毁不复用,石盖露出地表或已毁坏沟壅塞水滞流,终于形同北京无下水沟”。污水排不出去,淤塞坍塌的沟渠反而成了臭气之源,比这更糟糕的,由于北京地下的沟渠直通护城河,结果牵累到护城河。

人民政府彻底整治环境问题

导致老北京奇臭的另一重要原因是生活垃圾处理上的失当。旧京有一景象,乃是迄今任何影视作品中都从无演绎的,那就是“垃圾山”。老北京人冬天烧煤之后,常把炉灰随意丢弃在胡同偏僻处,久而久之,附近生活的人们也就将其他生活废品堆积于此,渐渐形成了大大小小的垃圾山,李家瑞编撰的《北京风俗类徵》上有记:“人家扫除之物,悉清于门外,灶烬炉灰,瓷碎瓦屑,堆积如山,街道高于屋者至有丈余。”夏天的时候“群蝇争腐、环山皆满”,是非常可怖的景象。明清两朝曾有一定制,凡运进城里一车煤,必须运出城外一车垃圾,城门口都有严格的登记制度,但清末这项制度名存实亡,所以城区的垃圾山越堆越高。最离谱的是,城区实在扔不下了,有人就开始往水面上扔,“以致河身淤日高,不独该河本身宣泄不畅,积水易于腐臭,玉带河亦受它影响”。还有闹得中外闻名的,即北海公园的“海”上也曾出现了好几个垃圾岛。

直到1905年,北京才开始推行每天由土车上门收垃圾,1928年北平特别市卫生局成立后,在重要的街巷设置垃圾桶,并竖牌指定倾倒秽土的地点。

大约同一时期,市政机构所属的清道夫开始负责马路和大街的清扫。这些清道夫大多来自贫民,工作强度大(秋冬季每天工作9小时,春夏季每天工作11小时),薪水又低,所以工作积极性很差,这就导致北京城卫生环境问题难有太大改善。

比如用土车收了垃圾,运到垃圾站未免路远吃力,所以就往附近河沟里一倾了事;比如垃圾桶满了以后,拉着垃圾桶边走边洒,“于是乎葱皮、蒜叶、鸡蛋壳、菠菜头、炉灰、烂果核等东西,布满道上,真是五光十色,‘香’闻十里,从此一过,美味入人心脾,虽三日不可食也”;再比如北京城干燥多尘土,洒水很重要,“若街道洒水匀停,灰尘不起,则可减少病菌之传播,及灰尘之飞扬,庶几呼吸之间,得有清洁空气”,但清道夫们洒街所用之水,根本不问清洁与否,只要“水过地皮湿”,就算完成任务,所以夏天大雨后,清道夫们会将马路上积存的泥汤,再泼到街心上去,或者直接从旁边的臭水沟里舀了脏水往街道上泼,这和恩斯诺当年所见景象,真有异曲同工之处。

从晚清到新中国成立,北京城的“臭味儿”一直存在,只有时重时轻的区别,这也正是1949年以后,人民政府迅速治理以龙须沟为代表的臭水沟、疏浚和重修城市排水系统、规范和兴建城市垃圾处理体系的原因。

现在的人们很难想象,当时的北京市民对此欢欣到何等地步。当时市领导彭真曾说:对北京的公共卫生,历史上的统治者是用一块手绢把口鼻一捂的办法来解决问题,而人民政府则是要通过普遍改善人民的卫生环境来解决问题。现在想来,这话是如此质朴无华,却又如此令人感动。