撰文 | 烟熏猫

摄影 | 得住

2005年的初秋,青海玉树杂多县城。

一个风尘仆仆的男子四处打听向导,说自己要去郭耸姆扎雪山——澜沧江源头拍照。

当地人不信:“国家科考队才干这事呢。就你一人?”

男子点点头:“就我一人。”

确实难以置信。当时47岁的昆明摄影师陈云峰,在路上已经快两年了。

从越南湄公河(澜沧江)入海口溯流而上,途经东盟5国,一路走一路拍摄,光是骑马穿越无人区就骑了半个月,“把一辈子的马都骑完了”。

走过大草原,陈云峰终于站在澜沧江发源的雪山下。只见天空中乌云密布,下一秒又豁然开朗,耀眼的日光倾泻而下。

他从未见过如此壮丽的景象:蓝天那么冷又那么近,山峦如巨型猫科动物的背脊,草原上沼泽密布,到处流淌着雪水融化的涓涓细流……

郭耸姆扎雪山脚下澜沧江发源于此

“那一瞬间就觉得吧,人活在世上确实有意思。”

2021年的春天,昆明一家书店里,64岁的陈云峰讲起他的冒险。

滔滔不绝的回忆停顿了半分钟,大自然密集的华彩,仿佛接管了他的灵魂。40年摄影师生涯,这样刻骨铭心的故事还有很多。

如今,陈云峰已经出版十多本摄影画册。从明清民居到古桥、古塔、古寺庙,从通海木雕到建水老井,从滇南刺绣到古老的佤族葬礼……云南的风物人文之美,飘荡在大江大河的旷野中,也穿梭在人声鼎沸的乡街里。

不拘小节的外表之下,他像一只独自探径的猎犬,对周遭格外敏感。一双专注又无动于衷的眼睛,也和很多有趣而孤独的人一样。

陈云峰不是那种“技术流”摄影师,他的镜头也不偏爱任何群体。

不出远门的日子,他每天7点起床,像一只不动声色的猫在街上游走,挎着相机排队吃小锅米线,跟着形形色色的路人,一耗就是几小时。

拍照,更像是一种不足为外人道的本能。头天想到要拍什么,“晚上做梦都在路上飞奔”。相熟的年轻人戏称他在“锻炼身体”,他也不生气。

44年前,自己本就是无意中闯到摄影这片森林里来的。但凡世间精彩的东西,往深里钻,往宽处荡,都是乐趣无穷。

第一次开始琢磨“照相”,是20岁的时候。

刚结束知青生涯的陈云峰,在昆医附二院麻醉科参加工作。主任姓文,喜爱摄影,保管着全院唯一一台东德制造的相机。几次活动拍下来,文主任很高兴:小陈比我拍的有水平!

世界突然开了一扇窗。20年里,他买来摄影教材和大师们的作品集,和昆明报纸、电台的摄影记者们混成了熟人,连科里的卫生间都专门辟出一半,改造成暗房。

医院的手术、教学案例投稿发表,教授们写论文要配病例图……只要有照片可拍,小陈什么都喜欢。大家也喜欢找他帮忙,甚至一起给他凑钱买胶卷,但背地里,还是会有人说他“游手好闲”。

陈云峰也在想:自己到底适不适合从事医疗工作?

历史、人文、建筑……陈云峰的脚步遍布云南

有的人青春期从15岁开始,有的人则是45岁。2002年,陈云峰离开医院,正式成为一名自由摄影师。他终于可以自由去飞奔了。

云南绚丽的风物画卷,在他眼前徐徐展开。是名门望族雕梁画栋的祠堂,是村寨清晨摇晃的吊桥,是一朵寂寞的海棠落在寺庙殿前,是樵夫挑了一担蝴蝶悠悠下山。

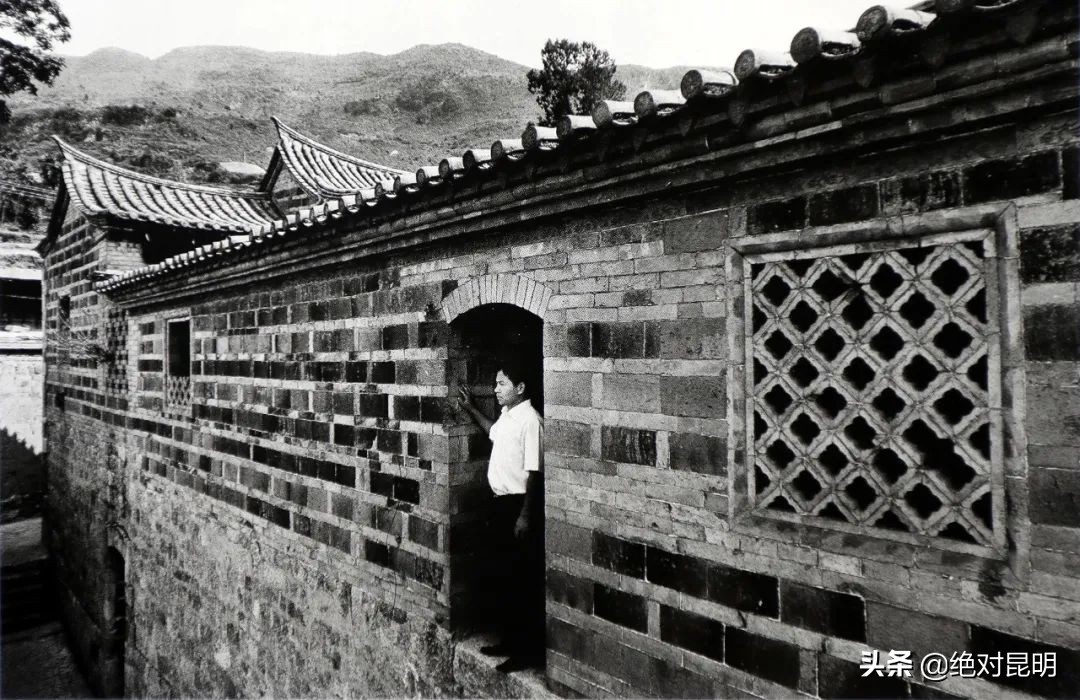

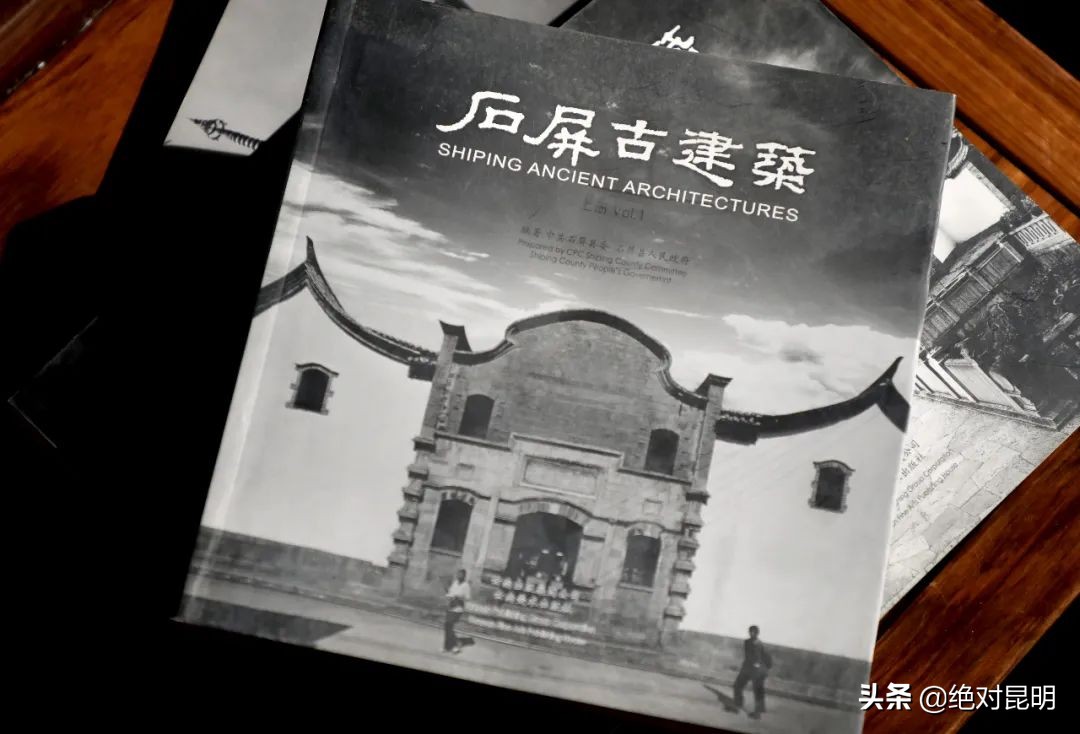

早在当“半自由”摄影师时,陈云峰就喜欢历史、人文、建筑、地理……而第一次被切切实实地震撼,是在石屏郑营。

郑姓、武姓、陈姓、李姓……各姓大户自立宗祠,全村三街九巷,典雅精美的回廊四合院。中国传统的贵族之家穿透时光而来:威严的老人执行着祖训,青壮年在上流社会中游刃有余,进家门则毕恭毕敬。

陈云峰是最早拍摄郑营民居的摄影师之一,《石屏?郑营》也是他出版的第一本摄影集。如今“云南第一村”早已名声在外,吸引着好奇的游客和人文建筑爱好者。

古老而精美的郑营民居金蟾支撑着厚重的檐枋

也就是那些灿烂又寂寞的民居,让陈云峰开始对“人”产生兴趣。

一切景观的核心都是人。花纹古雅、精美绝伦的屋檐下,乱哄哄养着一群猪。农家少女抬起头来,无比纯真地看着镜头。

还有庙堂前闲逛的“杀马特”——那些头发染得五颜六色的青年,村里人指指点点,陈云峰却很喜欢他们。因为这些青年大都去过城市务工,“一听就知道我想干什么。”

一个“杀马特”不但热心给他指路,还说:“如果他们(村民)不让拍就找我,他们都害怕我(的头发)。” 陈云峰给他拍了个咧嘴笑的特写。

在敏锐的眼睛里,云南村寨处处是浑然天成又割裂的视觉。就像英国诗人马洛说过的那样:若没有一定比例的陌生和怪异感,就没有美丽可言。

雕栏画栋下堆满农具和柴火儒家文化掺拌着泥土和汗水

另一个隐隐约约的本能也正在觉醒——记录。

从昆明走遍各州市,偶遇佤族老人的葬礼、路过沧源的万年岩画,跟踪布朗山30年变迁……陈云峰每次出门,相机要背4台,胶卷100多卷。

不到“拍无可拍”,绝不打道回府。谁都知道终究是拍不完的,但管他呢,拍一张有拍一张的欢喜。遇到别人不让拍,他就守一个月,守到对方摆摆手由他去。

在香格里拉,他的吉普差点被大车撞下悬崖;在大理小旅馆被偷光了钱,幸好相机没事;在剑川阴森的墓地里穿行,好不容易找到人家借宿,醒来发现床底是一口棺材……

几十年旅途对他来说,是堆满屋子底片和硬盘,足够精彩、足够艰辛、也足够简单。

有遗憾,也没遗憾。遗憾是拍的还不够。没遗憾是即使已经拍了近40年,陈云峰追踪镜头时仍然有猎犬般的兴奋。来日方长。

陈云峰不知道自己为了摄影花了多钱。天性爽朗的他,多问两句便挠头:“怎么算嘛,算不清。反正胶卷和路费比相机贵多了。”

曾经因为摄影,他成了最自由的吉普赛;似乎也正是因为摄影,他失去了稳定和财富自由的可能。我在想是不是所有义无反顾的人,都会有满足与焦虑并存的状态?

陈云峰没被我绕进去,“顿顿有肉就行了嘛。”

他说自己也曾“功利”过。到处参加比赛,拿积分,进中国摄影家协会。拿过3次全国摄影艺术展的奖项,也会收钱给人拍照,“类似你们说的丝巾嬢嬢了嘛。”

我们总习惯用艺术家或是商业视角去打量摄影师,但陈云峰似乎两者都不适用。他更像一个不自觉的“史料”摄影师。当广度有了越来越多的积累,必定会映射出某种深度来。

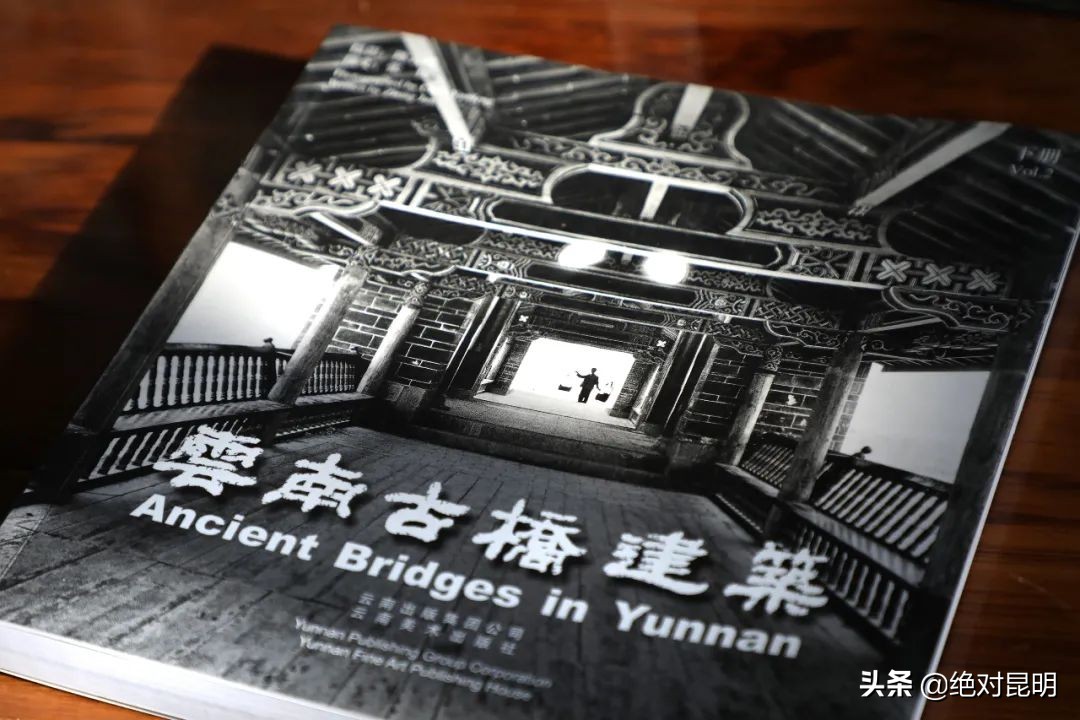

其实,光凭几十年拍摄集结而成的《云南明清民居建筑》、《云南古桥建筑》、《云南古塔建筑》等,陈云峰已经成了被记住的名字。

桥,在山野,也在闹市

塔在最高的山上,代表信仰;桥在最低的河谷,代表生命力。

比起江南园林精致的匠气,云南高山深涧里的塔和桥,自有灵性和野趣。不少古桥、古塔都没有资料,繁星般散落广袤的土地,全靠乡民口述。

保山兰津古渡霁虹桥、漾濞云龙桥,建水双龙桥,腾冲神柱桥……寻访拍摄的过程,也是无数场艰难的田野调查。陈云峰镜头中年代最早的古桥,是曲靖沾益平西镇的黑桥,始建于唐武德2年(619年),距今已有1400多年历史。

印象深刻的还有一座只有几米长的小拱桥,颤巍巍架在两段山崖间,历经百年仍然屹立不倒,像一丛倔强的野草。

这座位于镇沅县小桥名为难搭桥 桥如其名

每次举起相机,都有一种跟时间赛跑的感觉。

陈云峰说不好这算不算某种责任感,毕竟对于某座不知名的“野桥”来说,愿意千辛万苦找到它的摄影师,可能就这么一位了吧。

有桥的地方都没车,这是多年总结出来的。那就坐摩托、步行,找当地人带路,睡帐篷或借宿。有一次坐村民的摩托,半路滚落到河边司机都没发觉。

当地人远远议论他是不是勘探队员,陈云峰看着已经被大水冲掉的桥叹气:

这么美的地方,怎么能说消失就消失了呢?

罗平跨度最长的石桥永康桥

每次都要到“拍无可拍”,或许正是因为害怕遗憾。

很多精彩的照片,都是大海捞针般“堆”出来的。直到现在,他仍然喜欢黑白摄影,黑白照片降低了彩色照片的商业性,带来了一种疏离的真实感。

云南古寺庙、丽江石头城……40年来,陈云峰拍摄过历史人文画册已经有十几个。最富有冒险色彩的摄影集,则是耗时两年拍摄的英文版《澜沧江——湄公河》,从越南入海口溯流而上,步行、租船、骑马……一直拍到青藏高原。

最后,他和向导带着9匹马走过草原。终于看到澜沧江从群山中挣脱而出,义无反顾地汇入高山峡谷,向着遥远的前方,向着故乡云南。

陈云峰与藏人向导在澜沧江源头这一专题他使用彩色拍摄

陈云峰已经很久没出过远门了。

席卷全球的新冠疫情并没有接近尾声的趋势。生活没有重启键,只能去铭记、反省,继续向前。

所有摄影师都在做同一件事——记录时代,陈云峰也不例外。

能拍到昆明“空城”的机会不多,去年春节是樱花最寂寞的一年。大观河东陆桥,散步的红嘴鸥占领了整条道路,也是从未见过的景观。

空荡荡的白塔路立交桥,没有人,没有车。第一个感觉就是:这座城市怎么了,连空气都让人心疼。

疫情时期陈云峰拍下的昆明街头

2021年的后疫情时代,昆明街头的口罩已成为日常。陈云峰想做的事,就是花更多时间去拍人。记录活生生的人,记录时代最小的单位。

他的街拍温暖又直接。火车站的返乡人流,人才市场焦虑的中年人,吃了很多年却悄然倒闭的餐厅,夕阳下奔跑的小孩、烧烤摊和广告牌。

每天出街已经成了多年的习惯

共同记忆带来了感同身受,一些事物到来,一些事物则永远消失了。

和绘画、文字相比,摄影太精确,太依赖现实,缺乏流动的想象空间。但也恰巧是这些特质,赋予了照片“瞬间即永恒”之美。

就像电影《柯达克罗姆胶卷》的台词:“我们都很害怕时间……这就是我们为什么成为摄影师。我们本质上是保护主义者,通过拍照来让时间静止。”

坦然接受自己在“锻炼身体”并没有什么问题,陈云峰是真的热爱摄影这项运动。每天与时间作对,让自己忙碌起来。

继续走,继续拍。

拍下几百上千张照片,也许就能留住一个“稍纵即逝的瞬间”。