8月9日是南非的“妇女节”,不过2002年的这一天,东开普省的妇女们并没有像往年一样开展庆祝活动,而是聚集到了一个小村庄参加一场庄严肃穆的葬礼。

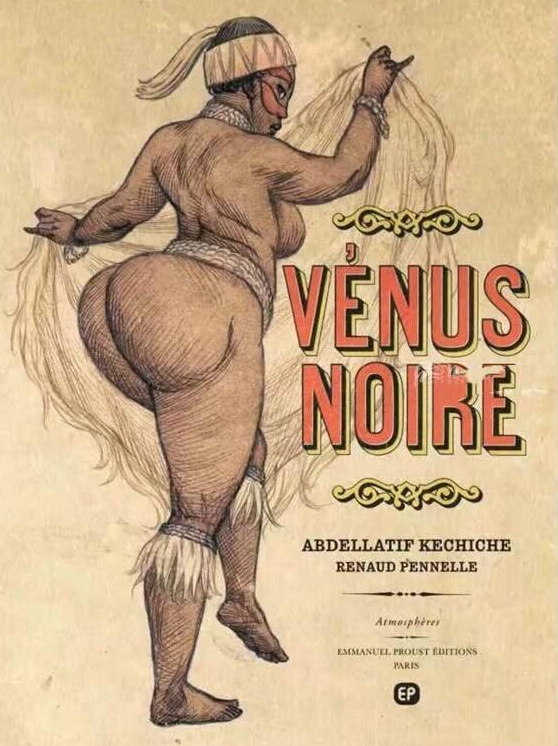

葬礼的主人翁被称为巴特曼,也有人称她为“维纳斯”。

她拥有无数人梦寐以求的巨臀,却也因此沦入痛苦的深渊。

经过南非长达几十年的争取后,她的遗骸终于回到了阔别已久家乡。那么,南非女孩巴特曼究竟经历了什么?

- 因巨臀引来的觊觎者

18世纪末,在南非东开普省的一处峡谷里降生了一名女婴,她的家人为她取名为萨拉。这里是“奎纳”部落的聚集地,也有人将这个部落称之为“科伊桑部落”。

作为部落中的一员,萨拉身上具有这个部落女性身上的鲜明特征:脂臀。与现在女性追求的纤瘦身材相比,更宽的胯和丰满的臀部意味着更轻松的生育过程。

以畜牧业为生的科伊桑部落族人往往需要从事大量的体力劳动,拥有更健壮的身材,也能更快在生产后恢复正常。因此,她们以自己的臀部为傲,认为这是上天赐予她们的礼物。

随着年龄一天天长大,萨拉的身材也变得越来越丰满。尤其是她那快要撑破布料、呼之欲出的臀部,更成了部落里无数女性羡慕的存在。

还是少女的她,就拥有比成年女性更宽的胯,这也让她的臀部显得格外引人注目。据说她的生殖器也长得特别肥大,就像“火鸡冠”一样。

可是忽然有一天,这片土地上迎来了无数侵略者,面对坚船利炮,科伊桑部落毫无抵抗之力。荷兰的军队顺势占领了整个南非,而他们这些原住民很多都沦为了奴隶。

这些殖民者并不在意这些奴隶原本是什么部落,因为听着他们说话时有咯咯的吸气声,就将他们蔑称为“霍屯督人”。

“霍屯督”,用英文翻译是“口吃”的意思,这一含义广泛被应用于医学领域。自此,西方便开始用“霍屯督”指代科伊桑人。

为了能够保全自己的性命,萨拉和家人们只能背井离乡踏上了流亡的道路。可是好景不长,萨拉最终还是沦为了荷兰人的奴隶。

萨拉有远超常人的语言天赋,在沦为奴隶的几年时间,她自学了西班牙语和英语。

如果没有这些侵略者,或许萨拉的人生会过得非常顺遂。但人生哪有如果呢?她引以为傲的巨臀让她倍受嘲笑,在这些殖民者看来,她的身材和肤色就像是马戏团里展出的黑猩猩一样,是“非洲人种落后论”的佐证。

1810年,一艘欧洲货轮远航来到南非,随船而来的还有一位名叫威廉·邓普洛的军医。一次偶然的机会,威廉看到了身形奇特的萨拉,心中萌生了一个大胆的想法:

像她这样丑陋而又夸张的身材非常罕见,相信很多人都愿意为了大开眼界而买单。

为了能让萨拉相信自己,威廉开始不遗余力地游说她:“你听说过日不落帝国的威名吗?那是一个特别尊重人权的国家。如果你愿意跟我一起前往那里,我可以保证你能挣到很多钱。到时候你拿着这些钱,不就能轻易地为你的家人赎身了吗?”

很快,年仅21岁的萨拉被威廉的花言巧语攻陷了,她最大的愿望就是一家人安安稳稳地生活,于是,她带着对未来的憧憬坐上了前往欧洲的轮船。

漂洋过海抵达英国后,萨拉还没来得及看看眼前繁华的都市,就被威廉高价卖入了一家马戏团。原来,威廉表面上是一名医生,但背地里经常做一些人口贩卖的勾当。

同她一起被卖入马戏团的,还有许多从非洲掠夺而来的特有动物、植物,这些高傲的白种人甚至没有将萨拉视为一个具有独立人格的人。

- 毫无尊严的展览者

马戏团的班主将萨拉买到团里后,立马开始了大张旗鼓的宣传,他们在伦敦的街头到处张贴“展览活人”的海报,在广告中极力渲染萨拉奇特的身材。

为了有更好的营销噱头,他们给她改名为巴特曼(一说为巴尔特曼),并且像对待动物一样将她赤身裸体关在笼子里,戴上充满侮辱意味的项圈。

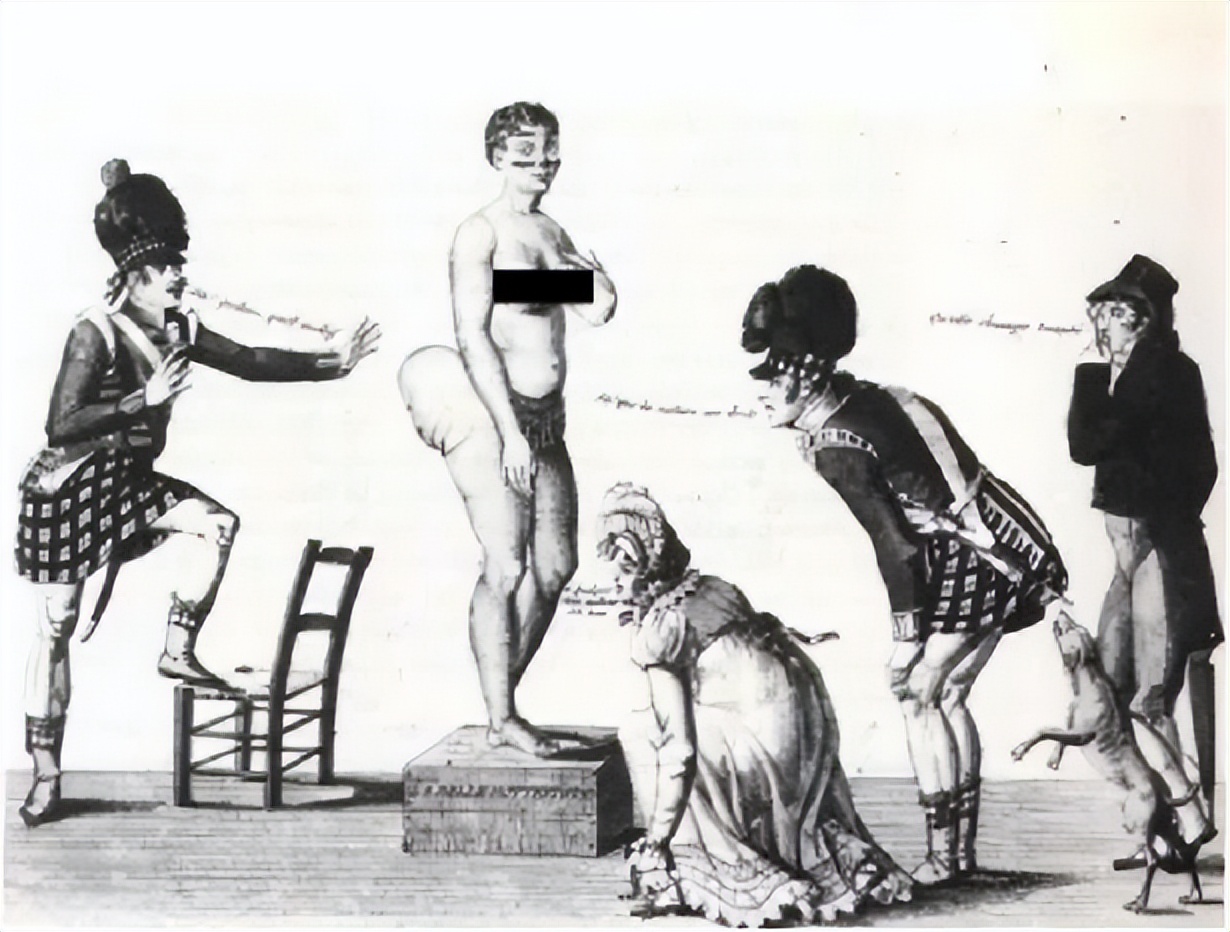

等到马戏团开始表演的那一天,皮卡迪利广场上迎来了许多人,他们人头攒动,都想赶紧看到广告中那个长的像黑猩猩一样的“类人猿”。

随着口哨声响,巴特曼被驯兽师牵着项圈带到了两英尺高的平台上,台下的男人女人一边观望着她赤裸的身体,一边贬低着她的人格。

“快看啊,她的臀部怎么能有这么大?”

“果然是没有进化完全的人呀,看上去真的像猩猩一样”……

在以绅士、风度著称的英国伦敦,这群“绅士”们一个个都撕下了自己伪善的面具,狂热、兴奋、猥琐和歧视的目光萦绕在一丝不挂的巴特曼身上。

“良言三冬暖,恶语六月寒”,她能听懂这些人的每一句话,而这些下流的语言如同一把把尖刀,在她的心中留下了一道道无法磨灭的伤痕。

巴特曼的首次展出无疑是成功的,马戏团也一炮成名,靠着对巴特曼的压榨和剥削在伦敦大赚了一笔。可是随着一次次演出的重复,许多人开始觉得乏味了,他们觉得只是隔着笼子观赏一个像人的“怪物”,已经没办法再让他们心甘情愿地买票花钱了。

为了能够更大程度发挥巴特曼的价值,马戏团又想出了新的招数:让她像动物一样表演,再加上一些和观众的互动。

起初,巴特曼并不愿意配合马戏团,因为她知道自己是一个人,而非动物。但她想要维护自己人权的念头,很快被马戏团班主的皮鞭打散了。

不仅如此,马戏团还带着她在伦敦进行巡演,让她随着驯兽者“坐”、“爬”、“站”等不同指令作出相应的表演。如果观众愿意加钱,还可以把手伸进笼子里去碰触她的身体。

4年的时间过去了,伦敦街头路过的百姓早已对巴特曼的巡回演出习以为常了,看着靠她挣到的钱越来越少,班主知道她对马戏团而言没有太多价值了。

不过作为一名资本家,他又怎么可能放弃从巴特曼身上榨取最后一丝利益呢?虽然伦敦人对她不感兴趣了,但相信还有很多地方愿意买她的。

就这样,在伦敦被赤裸地展示了四年之后,巴特曼被转卖给了巴黎一个专门做“流动野兽表演”的马戏团。

和曾经的经历一样,巴特曼的名字开始在法国巴黎的大街小巷流传,有许多人都想要看一看这个曾在英国伦敦风靡一时的“类人”。

这种风气逐渐影响到了巴黎戏剧界,有歌剧家在参观完她的表演后,以她为原型创作出了一部喜剧——《霍屯督人的维纳斯》。在这部所谓的喜剧中,白种人的高傲自大随处可见,言辞对话之间处处流露着他们对土著黑人的贬低、不屑和歧视。

霍屯督,本就是对非洲人的蔑称,就连他们高雅的艺术家们也都从未将非洲土著视为平等独立的存在。而这种背景下创造出的作品,又真的能代表人权和高洁吗?

- 科学界的“追捧者”

除了巴黎的普通百姓和艺术家,一向以高贵上流著称的法国贵族也同样对巴特曼兴趣浓厚,他们举行的多次沙龙舞会上都有她的身影。

巴特曼几乎从不被允许穿衣服,偶尔她的身上会挂着由几片羽毛组成的“演出服”,这是在像那些贵族表明她的身份:一个来自蛮荒地区的原始蛮物。

自诩身份的达官贵族们在举杯谈笑间,用淫邪的目光从巴特曼身上扫视过去;而矜持自重的小姐夫人们则带着得体的微笑点评巴特曼的不堪,而她却只能默默承受这一切。

在一次新贵举办的沙龙上,迎来了一位显赫的人物——乔治·库维尔。哪怕法国的老牌贵族也要给他几分薄面,因为他是法国当时最高统治者拿破仑的医务主任。

作为一名医生,库维尔除了研究医学,对社会人体的研究也非常感兴趣。他在聚会上看到巴特曼后,觉得惊为天人,她就是自己苦苦寻找的人类进化的过渡品!

虽然当时达尔文还只是一个孩子,没有发表他的著名论断,但已经有不少学者认为人是由某种动物转化而来的,乔治·库维尔便是其中之一。

库维尔拿着镜片从各种角度观察巴尔曼,试图从她身上找到非洲人和黑猩猩之间的共同点。在他的带动下,有关巴特曼的人体研究一时间成了巴黎最时髦的社会学课题。

以巴特曼为基础的各种“科学论文”,连篇累牍地发表当时在最权威的科研杂志上。这些研究的角度千奇百怪,而结论都大同小异:欧洲白人是世界上最优越的人种。

巴尔曼的人生并没有随着她在科学界的出名而改变,反而再重复不幸。同伦敦一样,巴黎人也在一年后褪去了对她的“追捧”。当马戏团意识到她不能创造更多的价值以后,他们便将她弃之如履。

在这五年的时间里,巴特曼失去了作为人的尊严,也丧失了在人类社会继续生存下去的能力。为了能够裹腹,她成了巴黎街头一名召之即来的妓女。

许多人嘴里满是对她的鄙夷和歧视,但实际上,却不知有多少淫邪的念头在脑海中流转。

1815年,在合同期满的3个月前,26岁的巴特曼死于巴黎郊区一处简陋的住所中。据说:“她死于一种炎症疾病,身上长满了可怕的红色丘疹。”

而这种疾病,我们现在称其为——梅毒。

巴黎警方将巴特曼的死因归结于疾病猝死,没有人需要为她的死亡负任何责任。

或许他们也清楚,这里每一个曾光顾她表演的人,都是害死她的侩子手。但那又怎样呢?他们从未将巴特曼视为平等地位的人,有谁会为一只蚂蚁的死亡而哀悼呢?

更让人觉得可悲的是,即使死亡,巴特曼也没能摆脱被人窥视、点评的命运。

她的尸体被送给了库维尔。库维尔利用巴特曼的遗体,浇筑出了一个石膏模型,又将其解剖成了多个部分。他保留了自己最感兴趣的、巴特曼的大脑和生殖器,随后将遗体的剩余部分转交给了人类博物馆。巴黎的人类博物馆将巴特曼的遗体进行了公开展览,这一展览就是150余年。

就在法国大搞人权革命、为争取自由高呼的时候,似乎忘记了他们的博物馆里还陈列着一具被剥夺了人权和自由的人的遗体。

他们享受着发达的科技和便利的生活时,也完全不思考那些黑人奴隶过的是什么样的生活,在他们看来,自己是“进化最完全的人类”,为什么要顾忌“低等人”的想法呢?

直到20世纪80年代,民众们对人类的起源认识更加深刻,意识到白种人与其他人种并没有什么区别,更不存在所谓的“人种优越论”,巴特曼的遗体展览也受到了人权组织的抵制。

迫于压力,只能将其从公开展览的玻璃柜中撤出。

但这时,她的遗体仍旧被视为人类博物馆的专有财产。

- 人权精神的鼓舞者

辗转十年后,南非学者曼塞尔·尤伯哈姆在偶然间了解了巴特曼的故事,他开始寻找关于巴特曼的记载,也掀开了她这尘封将近两个世纪的惨痛经历。

在曼塞尔看来,巴特曼的人生就像是南非乃至整个非洲大陆所遭遇的缩影,这段经历无疑是黑人种族屈辱的写照。

经过仔细的研究,他发现巴特曼所属的科伊桑人种是南非的祖先之一,只是西方学者将他们称为“霍屯督人”。南非总统曼德拉就具有这一种族的鲜明特征:明显的倒吸气发音。

为了让巴特曼魂归故里,曼塞尔率先发起了“返还非洲维纳斯”运动。

面对记者的采访,曼塞尔非常坦然地说出了自己的想法:

巴特曼需要恢复她生前一直被拒绝作为人的尊严,而让她的遗体回国是找回她尊严的第一步。这也将有利于我们重新认识南非土著黑人在历史和现实中的作用和地位。

然而,他的想法遭到了法国博物馆的拒绝,直至那时,法国博物馆仍旧不肯承认巴特曼的人权,并且将其视为可自由支配的私有财产。人类博物馆中还有许多遗骸:非洲木乃伊、经过防腐处理的南美土著人……在他们看来,巴特曼与这些毫无区别。

那为什么非洲、南美洲的遗体会在法国巴黎公开展览呢?因为这些全部都是军队视为战利品带回来的。他们轻松幸福的生活,是建立在对其他人种的压榨和剥削上的。

在曼塞尔的带动下,越来越多的南非人想要争取回巴特曼的遗体。

1996年,法国部长访问南非时,时任文化部部长的恩古巴内以政府的名字提出了严正交涉,表示“我们希望贵国能够归还非洲维纳斯。”

虽然法国政府无所谓巴特曼的归属,但巴黎人类博物馆却始终不愿松口。

南非人类学家托拜厄斯教授在争取归还巴特曼的时候提到:“我们知道她的名字和出生地点,我们有权利让你们归还。”

他建议放弃使用对巴特曼具有歧视意义的小名“萨耶蒂尔”,称呼她原本的名字:萨拉。南非女作家菲拉斯也在1998年为她创作了一首诗,开头首句是:“我前来接你回家。”

2002年,经过南非政府和民间组织的多次争取,被制作成标本展览了近两百年的巴特曼的遗骸,终于回到了她阔别已久的家乡。

同年8月9日,成千上万名南非群众自发来到巴特曼降生的峡谷。这天,这里将举行一场葬礼,葬礼的主人翁是一个名为萨拉·巴特曼的非洲女性。

南非总统姆贝基为这场葬礼致辞,国家电视台向全国实况转播。庄严的国歌、凝重的致辞、激昂的鼓乐……这场官方和民间、宗教和传统相结合的葬礼耗时整整4个小时。

就在姆贝基将一块干净的石头放在她的坟墓前时,无数参加或观看这场葬礼的人都在心中默念着同一句话:“安息吧,萨拉·巴特曼!

在历经了近两百年的折辱和磨难后,萨拉终于魂归故里、落叶归根了。奴隶主义、殖民主义和种族主义都是造成她一生悲剧的元凶,她的遭遇同样也是无数深受其害的妇女的缩影。

时至今日,巴特曼被视作南非的民族英雄,也在不断鼓励着后来者为争取人权而不断奋斗。